歴史

清水寺の物語を紐解く 清水寺の歴史

音羽山清水寺の開創は778年。現代から遡ること約1250年前です。大きな慈悲を象徴する観音さまの霊場として、古くから庶民に開かれ幅広い層から親しまれてきました。古い史書や文学のなかには、多くの人々が清水寺参詣を楽しむ様子が描かれています。

京都の東、音羽山の中腹に広がる13万平方メートルの境内には、国宝と重要文化財を含む30以上の堂塔伽藍が建ち並びます。創建以来、10度を超える大火災にあいそのたびに堂塔を焼失しましたが、篤い信仰によって何度も再建されました。現在の伽藍はそのほとんどが1633年に再建されたものです。1994年にはユネスコ世界文化遺産「古都京都の文化財」のひとつとして登録されました。

観音霊場の由来

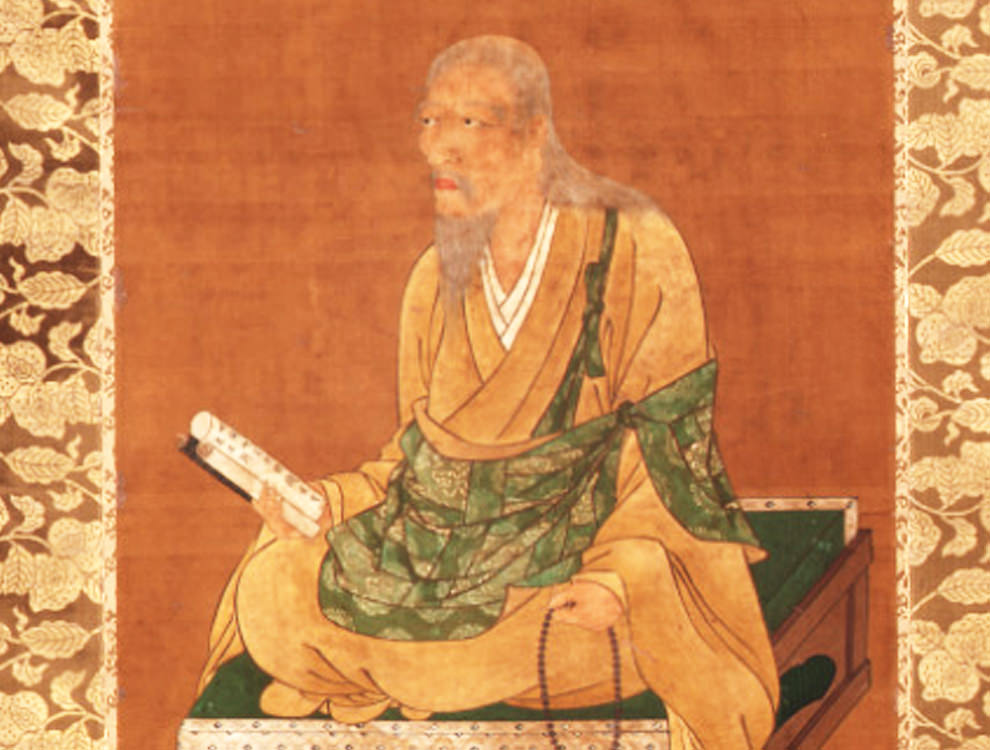

清水寺の始まりを記した『清水寺縁起』(「続群書類従」所収)によると、奈良で修行を積んだ僧、賢心(けんしん)※が夢で「南の地を去れ」とお告げを受けたことが清水寺の始まりです。賢心は霊夢に従って北へと歩き、やがて京都の音羽山で清らかな水が湧出する瀧を見つけます。そして、この瀧のほとりで草庵をむすび修行をする老仙人、行叡居士(ぎょうえいこじ)と出会ったのです。行叡居士は賢心に観音を造立するにふさわしい霊木を授け「あなたが来るのを待ち続けていた。私は東国に修行に行く。どうかこの霊木で観音像を彫刻し、この霊地にお堂を建ててくれ」と言い残して姿を消したといいます。賢心はすぐに「勝妙の霊地だ」と悟り、以後、音羽山の草庵と観音霊地を守りました。賢心が見つけた清泉は、その後「音羽の瀧」と呼ばれ、現在も清らかな水が湧き続けています。

それから2年が経ったある日、鹿狩りに音羽山を訪れた武人、坂上田村麻呂が音羽の瀧で賢心と出会います。坂上田村麻呂は賢心に尋常ならぬ聖賢を感じ、大師と仰いで寺院建立の願いに協力を申し出ました。そして、妻の三善高子とともに十一面千手観世音菩薩を御本尊として寺院を建立し、音羽の瀧の清らかさにちなんで清水寺と名付けたのです。

※ 賢心 : 観音菩薩を本尊とする子島寺(奈良)で修行を積み、山岳仏教の修練に励んだ。後に延鎮(えんちん)と改名。

現代社会に必要とされる仏教を

めざして立宗された北法相宗

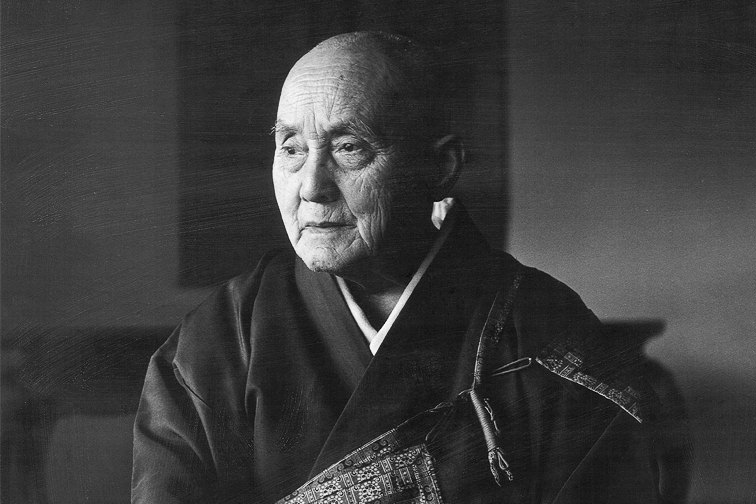

清水寺の宗旨は北法相宗です。清水寺は開創以来、奈良仏教の法相宗を宗旨とし、中世・近世においては法相宗大本山、興福寺(奈良)の末寺でした。清水寺が北法相宗の本山として独立したのは1965年。急速に変化する社会情勢に対応し、これからの時代に社会から必要とされる仏教を模索し続けた当時の清水寺貫主、大西良慶和上によって北法相宗が立宗されました。「『北』法相宗」という名称には、南都と呼ばれた奈良に対して、北に位置する京都で法灯を掲げるという意味が込められています。

大西良慶和上は、その生涯を通じて「仏教の社会的活動」を掲げて観音さまの教えを実践した方でした。老人福祉施設や児童養護施設の開設や運営、災害時の慰霊や復興ボランティアなど、公益のために尽力することが自身と仏教が担う使命だと考えておられました。戦争の時代に生きた仏教者として平和を説き、社会的弱者に優しいまなざしを向け続けました。大西良慶和上は109歳でこの世を去られるまで人々に観音さまの教えを説き続け、清水寺の中興の祖と崇められています。

清水寺の「桧舞台」

本堂の前面に張り出すように広がる舞台は、清水寺に数ある建造物のなかでももっとも有名です。京都の街を眼下にする眺めは見事で、その美しい景色は古くから人々を魅了してきました。「平成の大修理」で張り替えられた166枚の桧板の舞台の床面積は約200平方メートル。崖下の礎石からは約13メートルの高さがあります。日本では、晴れの場所に登場することを「桧舞台を踏む」という表現をします。清水寺の桧舞台がこの言葉の語源となったかは明らかではありませんが、実際にこの舞台は特別な法会などの際に観音さまに芸能を奉納するための場所です。

本堂

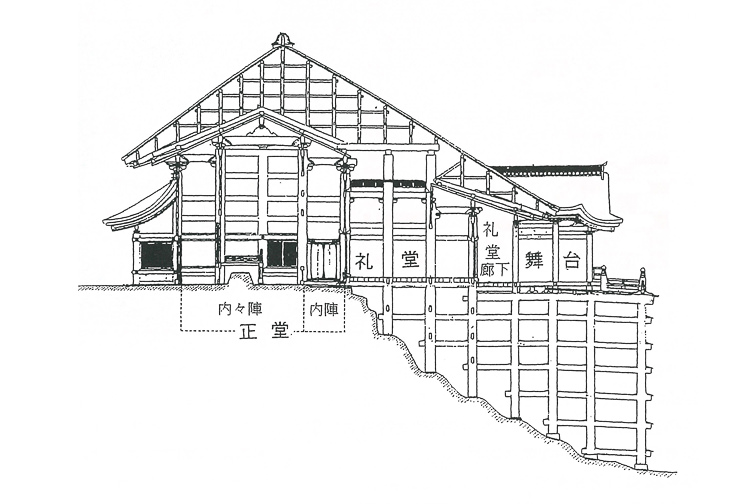

本堂 断崖に建つ木造建築

本堂から張り出した「舞台」の高さは約13メートル。これは4階建てのビルに相当します。本堂は音羽山の急峻な崖に建築されています。これは「懸造り(かけづくり)」と呼ばれる日本古来の伝統工法で、格子状に組まれた木材同士が支え合い建築が困難な崖などでも耐震性の高い構造をつくり上げることを可能にしています。舞台を支えているのは、床下に建てられた18本もの柱です。樹齢400年余の欅を使い、大きいもので長さ約12メートル、周囲約2メートルの柱が整然と並んでいます。その縦横には何本もの貫が通されています。木材同士をたくみに接合するこの構造は「継ぎ手」と呼ばれ、釘を1本も使用していません。現在の舞台は1633年に再建されたものです。歴史上、幾度もあった災害にも耐え、今も日々多くの参詣者で賑わう舞台を支え続けています。

観音さまに

奉納するための舞台

この舞台は清水寺の御本尊である観音さまに芸能を奉納する場所です。古くから雅楽や能、狂言、歌舞伎など日本の伝統芸能がこの場所で演じられてきました。現在ではその眺望の美しさがよく知られていますが、本来は景色に背を向けて本堂の最も奥にある内々陣に祀られている観音さまに向き合う場所です。現在でも特別な法会の際には舞台奉納がおこなわれています。

本堂の建築様式

本堂の屋根は檜皮葺の優美な曲線が美しい「寄棟造り」。建築様式の随所に平安時代の宮殿や貴族の邸宅の面影が残っています。本堂内部は、巨大な丸柱によって手前から外陣(礼堂)と内陣、内々陣の3つの空間に分かれています。一番奥の内々陣には御本尊が奉祀されており清水寺にとってもっとも神聖な場所です。お参りの際には外陣南側の廊下を進んでください。

通常、聖域である内陣と内々陣には立ち入ることができませんが、千日詣りなどの特別な法会の際には内々陣への立ち入りやご献灯ができます。間近で観音さまにお参りしてください。